電磁波分野

2013年入社櫻井 一正

博士研究員の声から見るキャリア

SOKENの中には、博士研究員から飛び込んだ社員も在籍しており、自らの専門性を武器に活躍しています。

実際に研究職から企業へと転身した3名の博士研究員にインタビューを行い、「どんなきっかけで転職を決意したのか」「何に悩み、何を乗り越えたのか」、そして今、業務の中で「どこにやりがいを感じているのか」といったそれぞれのリアルな声をお届けします。

-

「光から電波へ──未知の領域に飛び込んだ博士の新たな挑戦」

博士課程電気電子工学(光アイソレータ集積型半導体レーザの開発)経歴国立東京工業大学大学院にて博士号取得後、ポスドク研究員として4年勤務。

現在は車載通信機用のアンテナやその評価技術の開発を担当。特にシミュレーションを用いた走行中の通信性能推定に取り組む。 -

電力変換分野

2019年入社鈴木 一馬「博士号取得から企業研究へ──“やり抜く力”で切り拓いたキャリア」

博士課程電気電子工学(マトリックスコンバータを用いたパワエレ開発)経歴国立名古屋工業大学大学院にて2019年3月に博士号取得。

現在は車載充電器やインバータ向け昇圧コンバータの回路トポロジーおよび制御技術開発を担当。特に、半導体や磁気部品を用いた主回路の小型・高効率化の開発に取り組む。 -

カーボンニュートラル分野

2023年入社斎藤 慎彦「見えない世界を知りたい──幼少期の問いがすべての始まり」

博士課程応用化学(有機太陽電池の高性能化に向けた半導体ポリマーの開発)経歴広島大学大学院にて博士号取得後、理化学研究所にてポスドク研究員として3年、広島大学大学院にて助教として6年勤務。

現在は水素生成技術の探索や再生可能エネルギー技術の探索などに取り組む。

「光から電波へ──未知の領域に飛び込んだ博士の新たな挑戦」

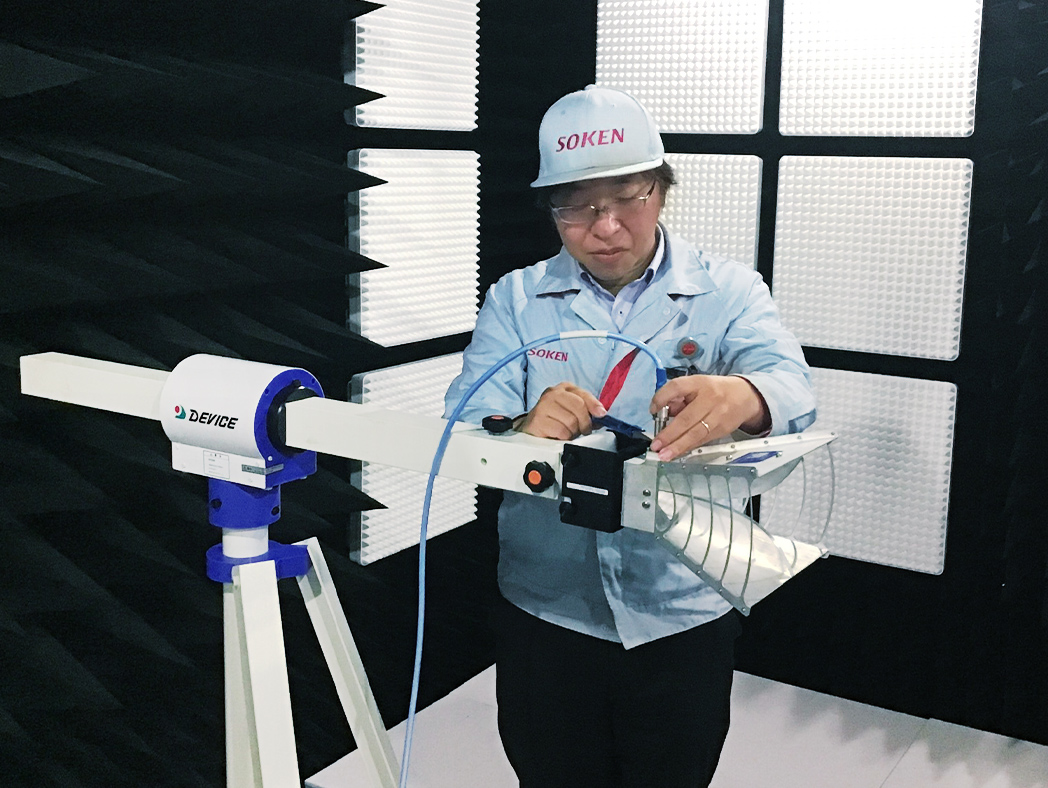

電磁波分野|2013年入社|櫻井 一正

モノづくりへの興味と博士課程での挑戦

小中学生の頃は、木工やプラモデル、ミニ四駆など「ものを作ること」が大好きでした。高校時代には友人の影響で、親に内緒で電化製品を分解して仕組みを理解しようとしたこともあります(もちろん元に戻しました)。

そうした経験を通じて自然と工学への興味が高まり、大学では電気系へ進学。ソフトウェアにも触れましたが、やはり手を動かす「ハード」に惹かれ、研究室では半導体光デバイスの開発に取り組みました。光通信の要である半導体レーザや光アイソレータの集積化を目指し、試行錯誤を重ねた日々。思うような成果が出ず博士号取得には3年以上を要しましたが、その粘り強さが今の自分を支えていると感じます。困難だったからこそ、諦めず挑戦し続ける姿勢を身につけることができました。

研究の意義に悩んだ末の決断

博士号取得後も大学に残って研究員として研究を続けていましたが、自分の成果が社会にすぐ役立つわけではないということに次第に葛藤を覚えるようになりました。そんな中で、より社会に近い場所で研究を活かしたいという想いが芽生え、民間企業への転職を決意。転職先には半導体製造装置メーカーや光通信機器メーカーも検討しましたが、SOKENでは「設計」だけでなく「研究・開発」にも深く関われる点に魅力を感じ、入社を決めました。

配属されたのは高周波分野。光と比べて遥かに低周波な電波を扱うまさに未知の領域でしたが、新たな挑戦への意欲が勝っていました。

電波の世界で生きる研究者として

SOKEN入社後は、ミリ波レーダーや無線通信など、電磁波を使った製品の開発に従事しています。これまで扱っていたナノスケールの光デバイスとは異なり、手作業で加工できるサイズの部品を扱う世界に最初は驚きました。光も電波も同じ「電磁波」ですが、設計や評価の手法には大きな違いがあります。

最初は電波分野特有のルールに戸惑いましたが、光の知識をベースに独自のアプローチを加えることで新たな技術を生み出すことができました。

実際にその技術が特許となり、製品にも搭載されたことは大きな自信につながっています。特にミリ波レーダーは自動車の安全性向上に直結しており、自分の研究が人や社会に貢献していると実感できることは、大学では得られなかったやりがいです。

自分にしかできない仕事を目指して

日々の業務は決して楽なことばかりではありませんが、「やるからには自分にしかできない仕事をしたい」という思いを持ち続けています。たとえ同じ業務内容でも、自分にしか発想できない切り口で成果を出したい。異分野での経験を積み重ねてきたことが、自分の強みだと感じています。たとえば大学での真空装置を用いた光デバイス開発の経験は、現在の誘電体基板の開発に生かされていますし、光通信の知見は、無線通信機器の開発にも応用されています。過去の経験や苦労は必ず今に繋がっており、それを活かして価値ある技術を創出したい。今後も新しい知識を積極的に吸収し、社会や誰かの役に立てる研究開発を追求していきたいと考えています。

「博士号取得から企業研究へ──“やり抜く力”で切り拓いたキャリア」

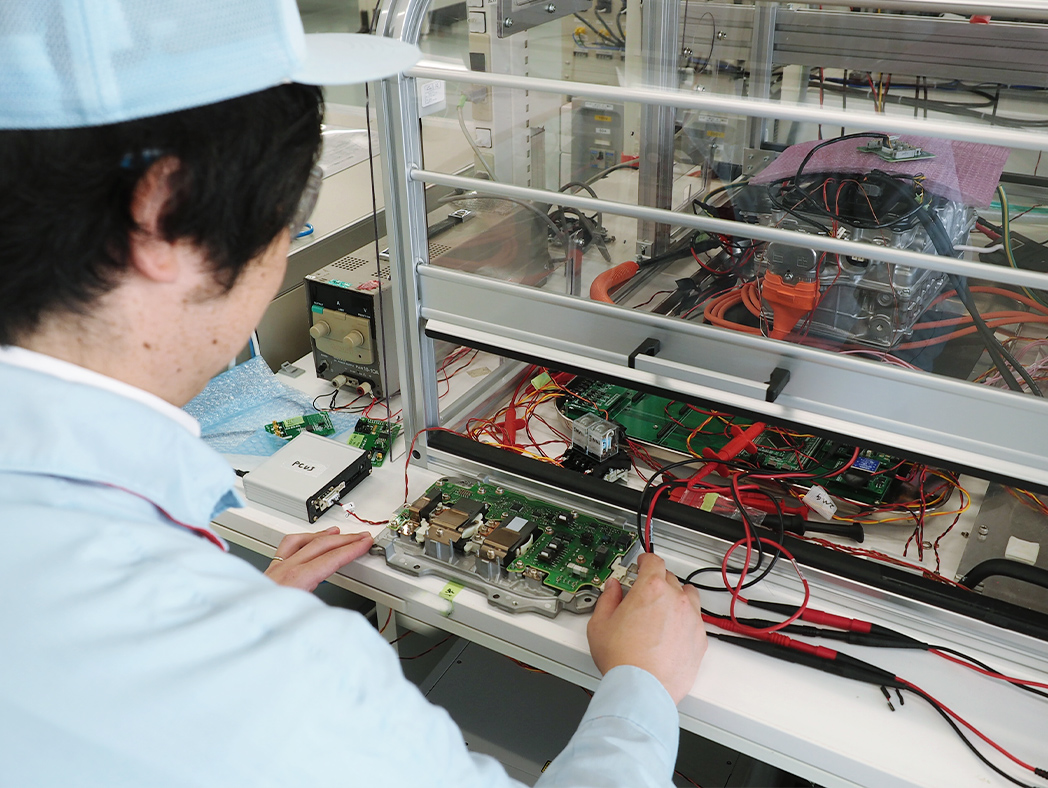

電力変換分野|2019年入社|鈴木 一馬

博士課程での経験から得た「やり抜く力」

私は名古屋工業大学で電気電子工学を専攻し、パワーエレクトロニクスの電力変換技術に関する研究で博士号を取得しています。博士課程では、当時注目され始めていた電気自動車の急速充電器をテーマに、小型・高効率化技術の開発に取り組みました。社会課題である充電インフラ不足の解決に貢献したいという想いが、研究に取り組む強い原動力となっていました。

博士号取得のためには、研究テーマの設定から進行管理、方向転換の判断まで全て自分で行う必要があり、論文締切前に試験回路を壊してしまい週末返上で修復したこともあります。プレッシャーの中でも意思を持ち最後までやり切った経験は、今の仕事にも活きています。博士課程で得た「やり抜く力」は、私の核となる強みです。

『企業研究者』という選択肢との出会い

もともと私は研究が大好きで、博士号取得後もアカデミアに残ること以外考えていませんでした。そんな中、博士課程中に関わっていた共同研究先で出会ったSOKENの社員の方に、「企業でも研究を続けられる」と教えていただいたことが転機となりました。

SOKENでは、研究者がトヨタ・デンソーと議論を重ね、研究テーマを企画し、開発を主体的に推進できると聞き、そのスタイルに強く惹かれていました。そして「よければSOKENに来てみないか?」という一言をきっかけに、企業研究者という新たなキャリアに踏み出すことになりました。もしあのとき声をかけてもらっていなければ、今もアカデミアの道を歩んでいたかもしれません。このご縁に感謝していますし、今の自分をつくる大きな分岐点だったと感じています。

企業研究のやりがいとスピード感

現在はトヨタやデンソーから委託を受けて、電動車に搭載する電力変換器の小型・高効率化や、車両システムとの機能統合といった最先端技術の研究開発に携わっています。課題に対し「どう解決するか」を自分で考え、実装し、狙い通りに成果が得られた瞬間はこの仕事ならではのやりがいです。企業での研究は、アカデミアとは異なるスピード感と成果への期待があるため、計画段階でマイルストーンを設定し効率よく結果を出すことが求められます。

また、トヨタやデンソーの社員と将来必要とされる技術を議論しながらテーマを立ち上げ、社内外の関係者と連携して約1年で実機評価まで進めるというプロセスを間近で見ることができるのも企業研究の醍醐味だと感じています。

博士人材へのメッセージ

博士として企業で働く中で実感しているのは、「誰にも負けない専門領域を持つことの価値」です。博士課程ではコストや納期といった制約が少ない中で、技術ひいては自分自身と向き合う時間を多く過ごしました。その経験が、今の自信や提案力の基盤になっています。

SOKENは「やってみたい」「実現したい」という意欲を歓迎してくれる環境です。専門性を活かしながら、実社会に近いところで技術をかたちにできる喜びを感じられる場所でもあります。研究を楽しみたい、研究を仕事にしたいという想いを持っている方は、ぜひ企業研究という選択肢も視野に入れてみてください。ご縁があれば、ぜひ一緒に働きましょう。

「見えない世界を知りたい──幼少期の問いがすべての始まり」

カーボンニュートラル分野|2023年入社|

斎藤 慎彦

科学との出会い──原点は「なぜ?」という好奇心

幼少期から理科の実験に夢中になり、身の回りの現象に「なぜ?」と疑問を持つことが多かった私は、中学・高校と理科や物理、化学を学ぶなかで、「電子レンジでなぜ水が温まるのか?」といった素朴な疑問が、原理を通して理解できることに魅力を感じていきました。目に見えない仕組みを科学で解き明かす面白さに惹かれ、自然と研究の道を志すようになりました。

研究者としての原点は、この「なぜ?」を突き詰めたいという強い知的好奇心にあります。そうした経験が、今でも私の研究の芯となっており、どんな課題にも真摯に向き合う姿勢を支えています。

博士課程で培った力と、研究者としての成長

大学・大学院では化学を専攻し、特に有機化学を基盤とした有機半導体材料の開発研究に取り組みました。有機合成だけでなく、太陽電池やトランジスタ、熱電材料などへの応用を見据えた材料開発に関わるため、分析・解析・デバイスの知識など、多分野にわたる学びが必要でした。実験では失敗も多くありましたが、仮説を立て直しながらデータを積み重ね、少しずつ成果が見えてくる過程に手応えと面白さを感じました。

博士課程では国際学会での発表や共同研究も経験し、国内外の研究者との議論を通して、研究の厳しさと醍醐味を肌で実感していました。論理的思考力や分析力、そして粘り強さを身につけ、研究者として大きく成長できた期間となりました。

モノづくりへの想いとSOKENとの出会い

博士号取得後は理化学研究所の研究員や大学の助教として基礎研究から応用研究にも携わりました。そうした中で、よりモノづくりに近い現場で自分の専門性を活かしたいという想いが強まり、転機となったのがSOKENとの出会いです。

SOKENは、基礎から応用まで幅広い研究領域を持ち、研究者の自主性を尊重する文化があります。加えて、デンソーやトヨタとの連携により研究成果が社会実装へとつながるルートが明確に用意されており、研究の先に「社会にどう役立てるか」を意識できることに大きな魅力を感じました。私にとって、研究者としての挑戦を続けながら社会貢献を実感できる場が、まさにSOKENだったのです。

カーボンニュートラルを支える材料開発と未来への貢献

現在は、再生可能エネルギーに関連する材料やデバイスの開発に携わっています。実験とシミュレーションを組み合わせながら、実証試験に向けた開発も進めており、アカデミアと企業の橋渡し的な役割を担っています。カーボンニュートラル分野は変化が激しく、新技術が従来のものに取って代わることもあるため、技術の利点・欠点・コストを多角的に見極める視点が不可欠です。異分野の研究者との交流を通じて視野を広げながら、アカデミアで培った知見を活かして研究を深めています。

SOKENには、社会実装まで見据えた研究に取り組める環境があり、持続可能な未来の実現に向けて貢献できるというやりがいがあります。研究者として挑戦を続けたい方は、ぜひこのフィールドで一緒に未来を創りましょう。

他のページも見る